Se sentir plus à l’aise… puis perdre pied

À cette période-là, ce genre de soirée me demandait toujours un effort.

Des événements où l’on arrive seul, où les groupes semblent déjà constitués, où l’on se demande surtout comment se rendre présent sans prendre trop de place.

C’était un dîner organisé par le travail.

Une grande salle vitrée, des tables rondes numérotées, des verres déjà posés avant même que les gens arrivent.

Je me suis assis à une place libre, en bout de table, en me disant que ce serait plus simple pour repartir sans faire de bruit.

Je parlais peu.

Je souriais souvent — pas un sourire franc, plutôt un sourire protecteur, celui qui dit : j’ai envie d’être là, même quand, au fond, on n’est pas sûr de savoir comment s’y tenir.

La plupart du temps, je hochais la tête plus que je ne répondais.

À un moment, la personne assise en face de moi a parlé d’un problème très précis.

Un logiciel qu’ils venaient d’imposer à toute l’équipe, censé simplifier les procédures, mais qui, dans les faits, faisait perdre un temps fou.

Des données qui disparaissaient, des étapes en double, des journées entières à contourner un outil censé faire gagner en efficacité.

C’était un sujet que je connaissais bien.

Pas de manière théorique — parce que je me débattais avec exactement le même genre de situation depuis des semaines, parce que ça m’occupait l’esprit bien au-delà du travail.

J’ai répondu presque malgré moi.

D’abord une remarque.

Puis une autre.

Je me suis surpris à préciser, à comparer, à raconter comment, ailleurs, on avait fini par faire autrement.

La personne en face de moi s’est légèrement penchée.

Elle a cessé de regarder autour.

Elle m’a posé une question très concrète, puis une autre, comme si ce que je disais l’aidait réellement à y voir plus clair.

À un moment, j’ai senti quelque chose se détendre.

Je ne cherchais plus mes phrases.

Je n’avais plus cette sensation de devoir justifier ma présence.

Quelque chose circulait.

J’avais simplement l’impression que ce que je racontais avait une place, ici.

Quelqu’un est arrivé derrière elle.

Un ami, visiblement pressé.

« Sérieusement, vous vous prenez la tête pour rien avec ces histoires de process.

Viens, on va se servir un verre. »

Ils se sont levés presque aussitôt.

La conversation s’est arrêtée sans transition.

Je suis resté assis.

La salle m’est revenue d’un coup : le bruit, les éclats de voix, les groupes déjà reformés.

J’ai senti mes épaules se refermer.

Le malaise du début — celui que j’avais presque oublié quelques minutes plus tôt — était revenu, intact.

De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de confiance en soi ?

À la lecture de cette scène, la tentation est grande de conclure rapidement :

voilà quelqu’un qui manque de confiance en lui.

Et pourtant, quelques minutes plus tôt, quelque chose circulait.

Une aisance dans la parole.

Une liberté à penser à voix haute.

Un sentiment d’être à sa place — sans effort particulier.

Rien n’avait changé objectivement :

même personne, mêmes compétences, même environnement.

Ce qui avait changé tenait dans l’interaction.

Alors de quoi parle-t-on, exactement, lorsque l’on parle de confiance en soi ?

D’un trait stable ?

D’une qualité intérieure que l’on aurait — ou pas ?

Ou bien d’un état fluctuant, sensible au contexte, aux interactions, au regard qui soutient ou se retire ?

Si la confiance peut apparaître puis s’effondrer aussi rapidement, peut-être que la question du « manque » n’est pas la plus juste.

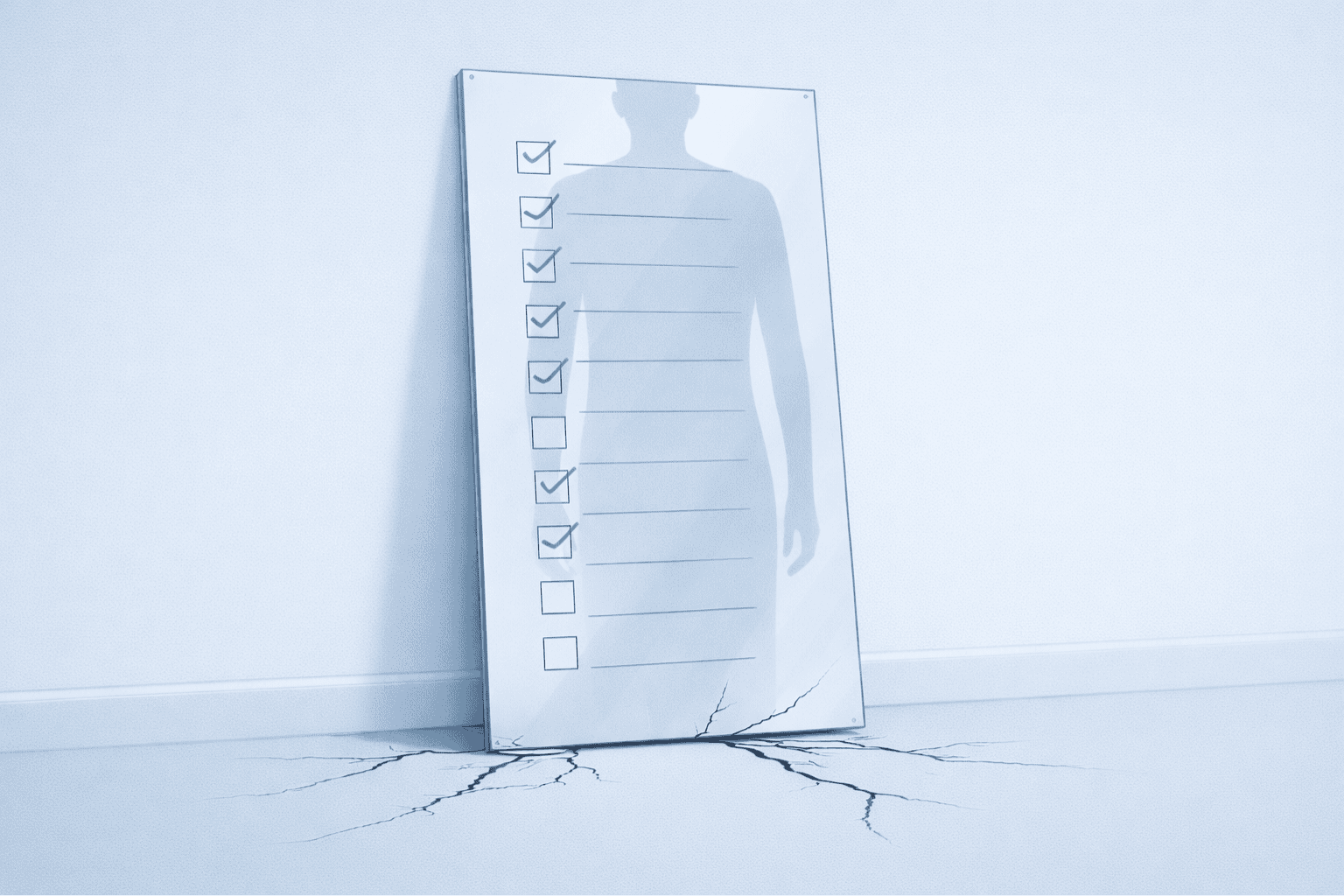

Quand la confiance en soi devient une étiquette

La confiance en soi est souvent utilisée comme une explication globale.

Elle sert à rendre compte de tout : prendre la parole, faire un choix, s’affirmer, changer de trajectoire.

Mais cette généralisation a un effet discret, et pourtant puissant :

elle transforme une expérience située en identité personnelle.

On ne dit plus :

« dans certaines situations, quelque chose se fragilise »,

mais :

« je suis quelqu’un qui manque de confiance ».

La différence est loin d’être anodine.

Dans le premier cas, il y a du mouvement, des conditions, des variations possibles.

Dans le second, il y a une étiquette, souvent vécue comme définitive.

Cette bascule est rarement interrogée.

Que se passe-t-il lorsque chaque difficulté est aussitôt lue comme la preuve d’un défaut personnel ?

Qu’est-ce que cela empêche de voir ou de comprendre, lorsque toute l’expérience est ramenée à l’idée d’un manque de confiance en soi ?

Se prendre en main, « faire plus »… et pourtant douter encore

Il serait faux de nier l’importance de l’action.

S’engager, prendre des décisions, développer des compétences, organiser son quotidien, prendre soin de soi — tout cela compte.

Ces mouvements peuvent réellement renforcer un sentiment de compétence et d’appui sur soi.

Parfois, cela fonctionne.

Parfois même de manière très tangible.

Mais beaucoup de personnes font une autre expérience, plus déroutante :

elles agissent, avancent, tiennent, obtiennent des résultats — et pourtant le doute persiste.

Comme si chaque réussite restait fragile.

Comme si elle devait immédiatement être relativisée.

Ce n’était pas si difficile.

N’importe qui aurait pu le faire.

La prochaine fois sera différente.

Ce « faire plus » prend aujourd’hui des formes très reconnaissables :

multiplier les efforts, optimiser son hygiène de vie, travailler son image, accumuler projets et objectifs, chercher à devenir une version plus performante de soi-même.

Ces démarches peuvent avoir des effets réels.

Mais lorsqu’elles deviennent le seul levier envisagé, une autre question reste souvent en suspens.

Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi, ou est-ce que j’essaie surtout de correspondre à un modèle censé me rendre plus sûr de moi ?

C’est là que le solutionnisme montre ses limites.

Non pas parce que l’action serait inutile, mais parce qu’elle ne garantit pas, à elle seule, une inscription subjective de ce qui est vécu.

Que vaut une réussite, si elle ne peut jamais être habitée ?

Qu’est-ce qui empêche qu’elle fasse réellement appui ?

Comment le regard de l’autre soutient ou fragilise la confiance en soi

Dans la scène d’ouverture, ce qui soutient momentanément la confiance n’est pas seulement le contenu de la discussion.

C’est le regard de l’autre.

Un regard qui écoute.

Qui relance.

Qui laisse une place.

Inversement, ce qui fait basculer la situation n’est pas une attaque frontale, mais un retrait.

Une disqualification banale, presque anodine.

Rien de spectaculaire, et pourtant l’effet est immédiat.

La confiance se construit rarement en vase clos.

Elle se tisse — et se défait — dans le lien.

Souvent, ce regard est anticipé.

Intériorisé.

Il continue d’agir même lorsque personne ne dit plus rien.

Peut-on vraiment réduire ce vécu de fragilisation à un simple « manque personnel » ?

L’autocritique : entre exigence, protection et dévalorisation

Chez beaucoup de personnes, le doute prend une forme identifiable.

Il devient un discours intérieur structuré, une parole qui commente, évalue, anticipe — parfois vécue comme une véritable instance de jugement interne.

Il est important de le préciser : l’autocritique n’est pas en soi problématique.

Elle peut remplir plusieurs fonctions précieuses.

D’un côté, une fonction exigeante et structurante :

se remettre en question, repérer ce qui n’a pas fonctionné, ajuster sa manière de faire.

De l’autre, une fonction protectrice :

anticiper, se préparer au pire, éviter l’exposition ou la déception.

Le basculement ne tient pas à l’existence de cette voix, mais à son usage.

Lorsque cette exigence cesse d’ouvrir un mouvement.

Lorsque l’autocritique ne sert plus à comprendre ou à ajuster, mais à juger globalement la personne.

À ce moment-là, elle ne dit plus :

« quelque chose peut être retravaillé »,

mais :

« il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ».

Le discours se rigidifie.

Il s’appuie sur un vocabulaire récurrent — toujours, jamais, nul, à côté.

Des phrases qui reviennent, presque mot pour mot.

Et surtout, ce discours devient prophétique :

il annonce l’échec à venir, puis s’en sert comme confirmation.

Le problème n’est pas l’existence de cette autocritique,

mais le moment où elle devient le seul mode possible de lecture de soi.

Quand la confiance devient une performance visible

Il est difficile de penser la confiance aujourd’hui sans regarder le contexte dans lequel elle s’inscrit.

Réseaux sociaux, exposition permanente, mise en scène de la réussite, contrôle de l’image.

Même lorsque l’on sait que ces images sont construites, elles agissent.

Elles multiplient les points de comparaison.

Elles déplacent la question de la confiance vers celle de la performance visible.

La confiance ne se vit plus seulement, elle se montre.

Que produit, au quotidien, cette pression à se montrer sûr de soi, compétent, performant, sur la manière dont chacun se regarde et s’évalue ?

Que devient la confiance lorsqu’elle semble devoir toujours se prouver ?

Ce que cette difficulté raconte, au fond

Alors que faire de tout ça ?

Peut-être commencer par déplacer la question.

Ne plus se demander uniquement pourquoi je n’ai pas confiance en moi,

mais à quels moments je peux être là sans me surveiller, sans me retenir, sans avoir à prouver que j’ai le droit d’occuper cette place.

Prendre soin de soi, s’engager dans des projets qui ont du sens, développer des compétences dans des domaines où l’on se sent vivant — tout cela peut réellement soutenir la confiance.

Mais lorsque ces démarches ne suffisent pas, elles indiquent peut-être moins un échec personnel qu’un autre niveau de questionnement.

À ce stade, une autre question peut alors se poser.

Avoir confiance en soi, est-ce le résultat de réussites visibles, reconnues, valorisées ?

Ou bien est-ce quelque chose qui se construit davantage dans la possibilité de réussir à être soi ?

La confiance n’est ni un bouton à activer, ni un défaut à corriger.

C’est un processus.

Un travail de fond, avec une inertie réelle,

et des fluctuations locales parfois très marquées.

Il y a des choses sur lesquelles je peux agir.

Et d’autres qui demandent du temps, de l’élaboration, parfois un accompagnement.

À partir de là, certaines questions peuvent servir de repère :

– Est-ce que je m’épuise parfois à « faire plus » en espérant que la confiance suivra ?

– Dans quelles situations ai-je déjà senti une forme d’aisance, même fugace, et qu’est-ce qui la rendait possible ?

– Qu’est-ce que mon autocritique cherche à protéger… et à quel moment cesse-t-elle de m’aider ?